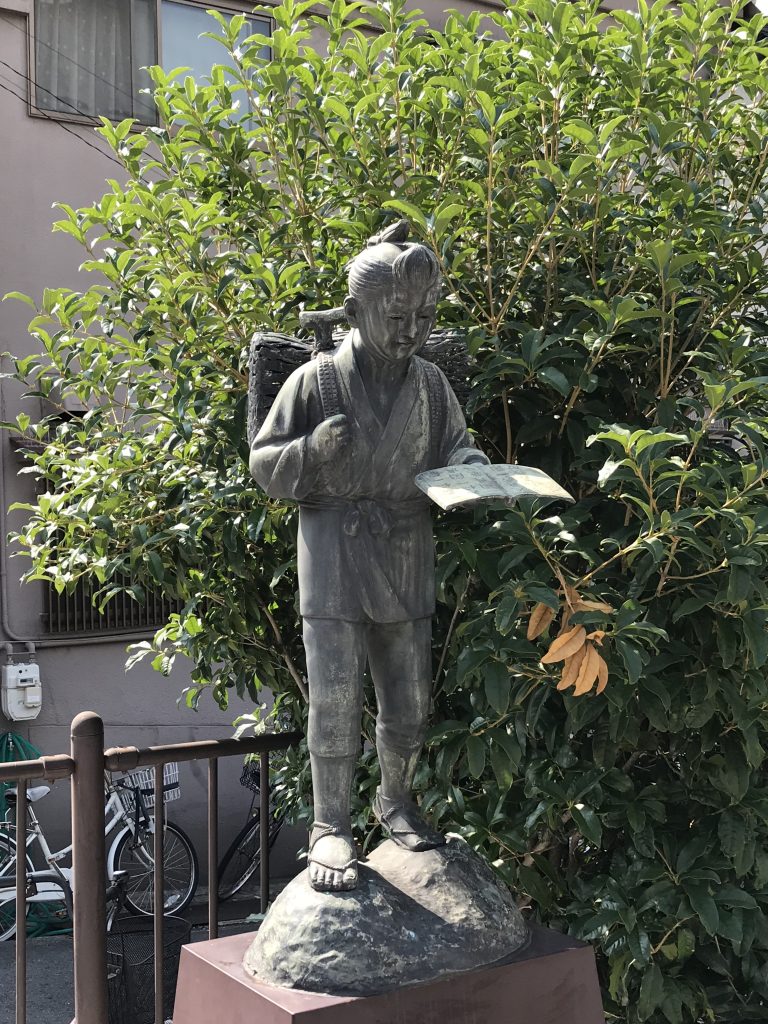

久しぶりに空堀通商店街を

松屋町筋から谷町筋まで歩いてみた。

結構な勾配で地下鉄一駅の距離。

アキレス腱が思い切り伸びる。

長い長い歴史の残るこの界隈は

映画「プリンセストヨトミ」の舞台。

映画では、綾瀬はるかや堤真一、

岡田将生がこの商店街を

全速力で走っていたけれど

私には絶対ムリです。走りません。

ご記憶の方もおられるかもしれない。

中井貴一演じる真田幸一が店主だった

路地奥のお好み焼き屋「太閤」を。

(彼は大阪国総理大臣なのだ)

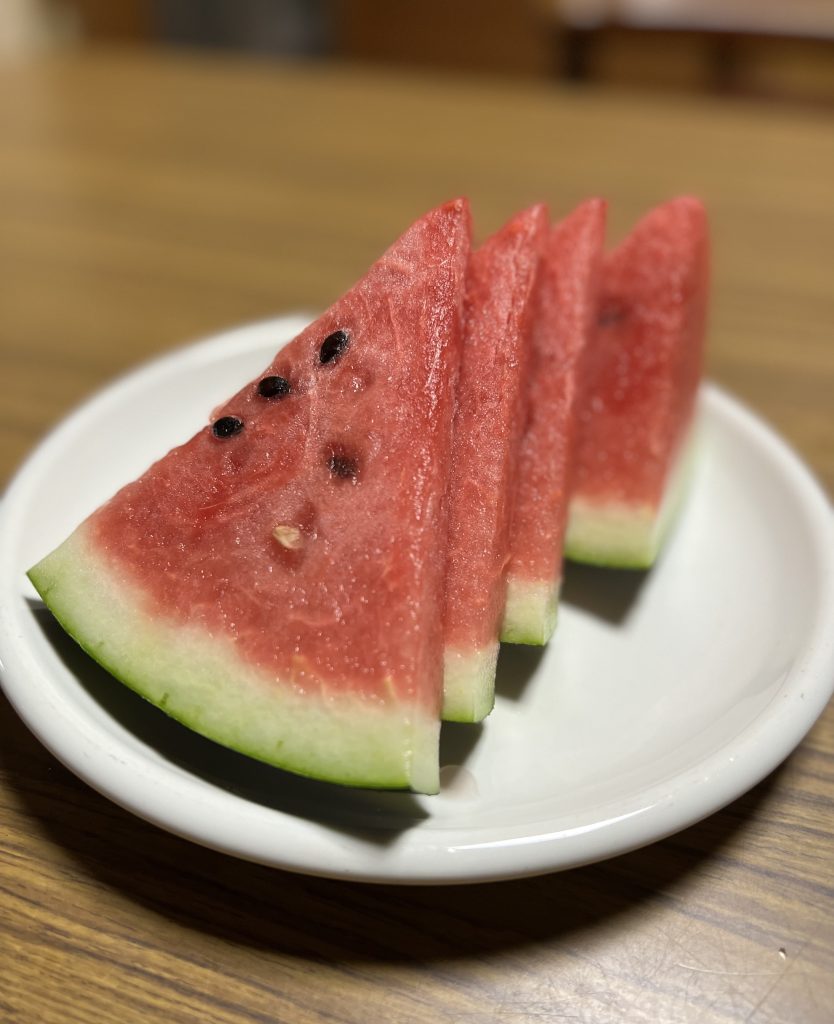

空堀商店街の路地奥には

その店が映画から抜け出たような

昭和32年創業のお好み焼き屋

「ことみ」があった。

残念ながら、あった…だ。

頑固で無口な職人のおじいちゃん。

腰の曲がった可愛いおばあちゃん。

お2人で営まれるお好み焼き屋さん。

おもしろいお店の「ルール」があり

はじめて行った時は

注文の仕方からあれこれと

常連さんが教えてくれた。

事務所を立ち上げた頃から

コロナ禍前までよく行ったけれど

残念ながらコロナ禍中に閉店された。

今も路地奥にはお店の建物が見える。

でも店の場所がわかりにくいから

開店時だけ商店街にポツンと出ていた

「ことみ」の赤い看板はもうない。

「プリンセストヨトミ」はフィクション。

でも上町台地、特にこの界隈を歩くと

いや。ひょっとして?…といつも思う。